サステナビリティ方針・推進体制 マテリアリティ(重要課題)

マテリアリティ特定プロセス

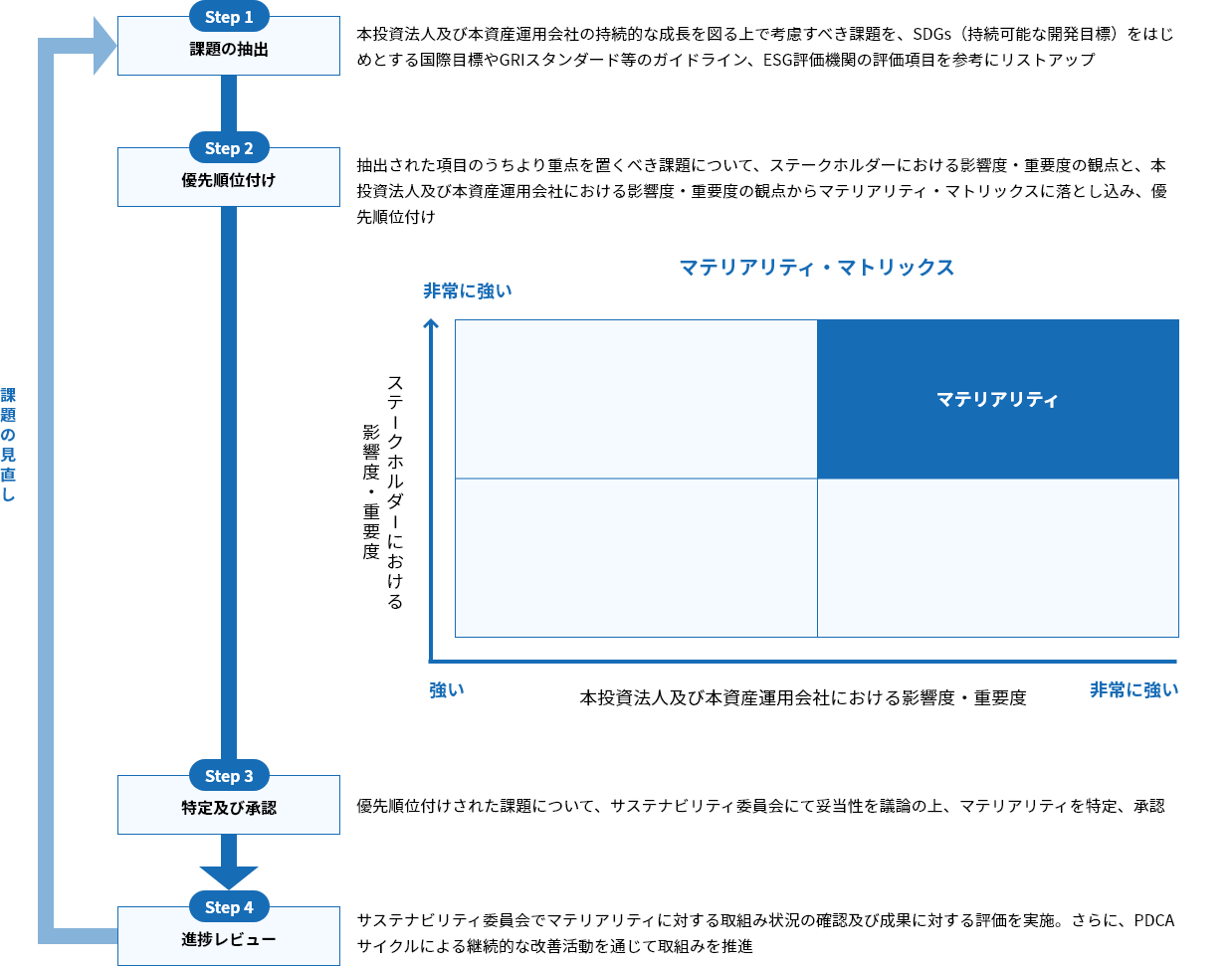

本投資法人は事業活動を通じたサステナビリティへの取組みについて、より具体性を持って推進することを目的とし、2020年にマテリアリティを以下のプロセスに沿って特定しました。

マテリアリティ特定後も、ステークホルダー及び本投資法人を取り巻く環境は変化しており、それらの潮流に合わせて必要に応じ、マテリアリティを見直します。社会からの要請に合う形で本投資法人のサステナビリティを追求することによって、社会と本投資法人相互の持続的成長に向けた責任を果たしていきます。

マテリアリティ

事業活動における持続的な成長とは、持続可能な社会という強固な基盤の下に成り立つものであり、本投資法人が投資戦略として重点を置く「プライム・プロパティ」を提供し続けるためには、持続可能な社会を見据えた課題解決に向けた指針、それに基づく事業活動を通じた取組みが必要不可欠と認識しています。本投資法人は、かかる認識の下、8つのマテリアリティを特定し、それぞれの解決に向けた指標として目標(KPI)を設定しました。2015年に国連が採択したSDGsとも照らし合わせ、マテリアリティの解決に向けた取組みを推進することで、社会と本投資法人相互の持続可能性を追求します。

本投資法人のマテリアリティ

このテーブルは左右にスクロールできます

| マテリアリティ及び目標(KPI) | SDGsとの関連 | |||

|---|---|---|---|---|

| 環境 | 気候変動への対応推進 |

|

||

| 目標 (KPI) |

GHG排出削減

|

関連 ページ |

||

| 2028年度(注)までにポートフォリオのエネルギー消費原単位10%削減(2018年度比) | ||||

| 2030年度までにグリーンリース契約の割合をポートフォリオで25%以上達成 | 関連 ページ |

|||

| 人と自然の共生と資源環境への取組み |

|

|||

| 目標 (KPI) |

緑化の推進及び生物多様性の尊重 | 関連 ページ |

||

| ポートフォリオの廃棄物排出原単位について2018年度の水準より増加させない | 関連 ページ |

|||

| ポートフォリオの水使用原単位について2018年度の水準より増加させない | ||||

| 環境性能に優れた不動産への投資 |

|

|||

| 目標 (KPI) |

ポートフォリオのグリーン認証取得割合70%以上を維持 | 関連 ページ |

||

| ZEH物件の取組み推進 | ||||

| 社会 | 入居者・テナントへの安心・安全・快適な空間の提供 |

|

||

| 目標 (KPI) |

入居者・テナント満足度調査の定期的な実施、満足度向上に向けた取組み推進 | 関連 ページ |

||

| 建物(空間)の快適性・健康性に関する認証取得推進 | ||||

| 地震リスク、水害リスクの定期的なモニタリング及びリスク低減に向けた取組み | ||||

| サプライチェーンにおけるESGへの取組みの定期的なモニタリング及び協働推進 | ||||

| 社会貢献活動 |

|

|||

| 目標 (KPI) |

社会の一員として、地域の活性化、防災対策に貢献 | 関連 ページ |

||

|

2023年度までに 「積水ハウスマッチングプログラム」(従業員と会社の共同寄付制度)参加率:45% |

||||

| 働きがいのある職場づくり |

|

|||

| 目標 (KPI) |

2023年度までに 女性管理職比率:7% 1人当たり月平均総労働時間:162時間 男性従業員育児休業取得率:100% 年次有給休暇取得率:70% |

関連 ページ |

||

| 1人当たり年間社外研修受講回数:2回 | 関連 ページ |

|||

| 年間社内研修参加率:100% | ||||

| 積水ハウスグループ人権方針の実践 | 関連 ページ |

|||

| ガバナンス | コーポレートガバナンス体制の強化 |

|

||

| 目標 (KPI) |

役員会・取締役会の実効性向上 実効性評価アンケートの実施(年1回) |

関連 ページ |

||

|

コンプライアンスの浸透 外部専門家等によるコンプライアンス研修(年4回)参加率:100% |

関連 ページ |

|||

|

内部管理体制の強化 内部監査の実施(年2回) |

関連 ページ |

|||

|

リスク管理体制の強化 リスクマネジメント会議の実施(年2回) |

関連 ページ |

|||

| ステークホルダーへの情報開示とエンゲージメント |

|

|||

| 目標 (KPI) |

適時適切な情報開示と開示情報の有用性向上 | 関連 ページ |

||

| ステークホルダーとの信頼関係の構築 | ||||

(注) 原則として2028年度以降は5年ごとに削減目標を設定する